日英同盟の年に誕生した

高崎で最古参のパン屋が

オシャレ&ヘルシーになってる件

1902年、日英同盟が結ばれた年に産声をあげたパン屋「日英堂」。パン食がまだ一般化するはるか前に創業し、以来「多くの日本人に食べてもらいたい」という思いで5代に渡って受け継がれ、いまだに北関東で最古参のパン屋として地元のみなさんに親しまれている。そんな老舗店が最近リニューアルし、やたらと店内がオシャレになり、さらにイートインスペースまで設け、さらにさらにパンそのものが健康を意識した「超今風」になっているという。この思い切った方針転換はいったいなんなんだろうか…。

(取材/絶メシ調査隊 ライター小山田滝音)

曽祖父が船の上でパン作りを

すべてはそこからはじまった

ライター小山田

ライター小山田 「こんにちは、今回の取材を担当するライターの小山田滝音です。普段、食べ物の取材ばかりしているので、日に日に体が大きくなっております。さて本日の現場は、高崎が誇る超老舗店『日英堂』さんです。創業は日英同盟が締結された1902年ということで、かなりの老舗感を醸しているのかと思いきや、リニューアルのせいか結構モダンな外観…都内にありそうなおしゃれなパン屋って感じですね。とりあえず入ってみましょう!」

ライター小山田

ライター小山田 たしかに噂通り、超老舗店がとってもオシャレなベーカリーカフェになっている。いったい、なにがあったというのか…。

さっそく、日英堂4代目の清水久仁男(くにお)さんを直撃した。

ライター小山田

ライター小山田 「聞きたいことが山ほどあるのですが、まずはお店の歴史から聞いても良いですか?」

久仁男さん

久仁男さん  ライター小山田

ライター小山田 「ほげ? 1902年にパン屋さんとして創業されているわけだから、1902年以前からなにか商売をされてたってことですか?」

久仁男さん

久仁男さん  ライター小山田

ライター小山田 「1880年! 自由民権運動真っ只中ですね!」

久仁男さん

久仁男さん  久仁男さん

久仁男さん  ライター小山田

ライター小山田 「完全に道場破りですね(笑)」

久仁男さん

久仁男さん  久仁男さん

久仁男さん  ライター小山田

ライター小山田 「ちなみにパン一本に絞ったのはいつぐらいですか?」

久仁男さん

久仁男さん  ライター小山田

ライター小山田 「粉がない、ですか。いまでこそ群馬は“粉どころ”ですけど、戦争でそれどころじゃなかったわけですね」

久仁男さん

久仁男さん 60年間、第一線で活躍

今春、勇退→劇的リニューアル

久仁男さん

久仁男さん  ライター小山田

ライター小山田 「えっ、そうなんですか? 」

久仁男さん

久仁男さん  ライター小山田

ライター小山田 「ざっと計算して、60年くらいずっとこのお店で働いていたんですね。月並みな質問で申し訳ないですけど、この60年で高崎の街ってどんな風に変わっていきましたか?」

久仁男さん

久仁男さん 「そうだなぁ、商店街が商店街じゃなくなった…それが一番大きく変わったことかな。昔はこの角から向こうの角まで、店が全部つながってたんだから。今は元気がなくなったというか、人がいねぇよな」

ライター小山田

ライター小山田 「一番、街が元気だったのはいつくらいでしたか?」

久仁男さん

久仁男さん 「昭和30年代〜40年代じゃないかな。ウチの隣のビルが昔、上信バスの本社で、この端のビルが郵便局。後ろには藤五デパートがあった。ウチの店のすぐ脇が、藤五デパートを行き来する人の通り道でさ。当時、市役所で調査したら、1日2万5千人通ってたらしいんだよ。でも、その後、街も衰退して藤五もなくなったら、人通りも1日3千人くらいまで減ってしまって」

ライター小山田

ライター小山田 「藤五デパートがなくなっただけで、8分の1に…」

久仁男さん

久仁男さん 「誰も藤五が潰れるなんて思っちゃいないわな。まぁ、街が変わったら同じような商売してても続けられないから、学校とかに移動販売するようにはした。そうやって、なんとか今までやってこれたよ」

ライター小山田

ライター小山田 「ここまで続けてきた苦労は相当なんだと思います。そして、今年の春に隠居されたということですが、代替わりした理由についてお教えいただけますでしょうか」

久仁男さん

久仁男さん 「理由なんてないよ。引退しても、俺はここにいるしね。ただ、店のことは全部、息子に任せた。金は出すけど、口は出さない。これが信条です」

ライター小山田

ライター小山田 「超いいじゃないですか。では、このモダンな雰囲気もすべて息子さんである5代目のディレクションなんですね」

久仁男さん

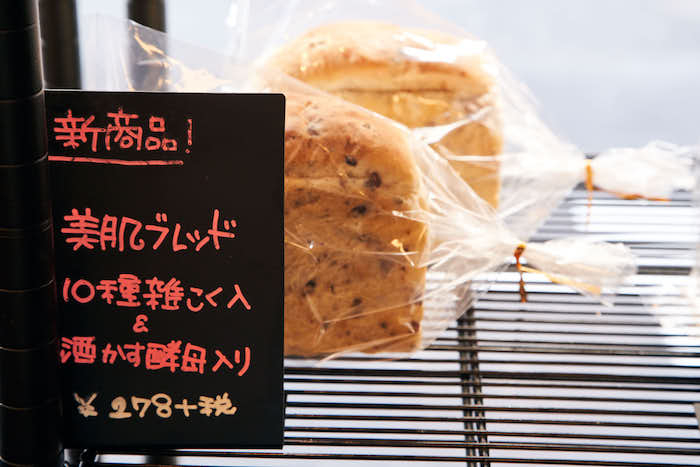

久仁男さん 「そうそう。パン自体もかなり変わってるよ。昔からの日英堂のパンは3分の1残っているかどうかという感じじゃない。私が考えられないもん作ってるしね」

ライター小山田

ライター小山田 「もう、ほぼほぼ新しい店になっちゃってるってことですね。これほどの老舗でそこまで攻められる5代目っていったいどんな方なんでしょうか…」

新しくなったのは

見た目や味だけじゃない

ライター小山田

ライター小山田 「99年に高崎に戻ってきたということは今から20年前。当時、32歳で家業をお手伝いすることになったと。そもそも、戻ってくるきっかけは何だったんですか?」

洋一さん

洋一さん  ライター小山田

ライター小山田 「実家に戻って、実際いかがでしたか?」

洋一さん

洋一さん  ライター小山田

ライター小山田 「家業を支えてきて20年。この春についに5代目となられたわけですけど、思いっきりリニューアルされましたね。内装もそうですが、パンの種類もかなり変更されたそうで」

洋一さん

洋一さん  ライター小山田

ライター小山田 「実際に数種類のパンをいただきましたが、どれも本当に美味しかったです。そして味もさることながら健康面でも配慮されているのは、毎日食べるパンという食べ物だからこそ、ありがたいですよね。今後はどういうパン屋にしていきたいとお考えでしょうか?」

洋一さん

洋一さん 取材/小山田滝音

撮影/今井裕治