一切の妥協を許さない!

超ガチンコ系料理人がつくる

町中華最高峰の極上メシ

高崎市郊外の、まだ田畑も残るのんびりとした一帯に店を構える「南南(なんなん)」。薄黄色の壁が目を引く、キャッチーな店構えの中華屋さんだ。最寄りとなる井野駅からは3キロほどで、駐車場完備といっても街道から少し入ったところ。そんな立地条件がお世辞にもいいとはいえない状況でも、お客さんは途切れることなく続く。うーん…なんなん?これは調査せねば!

高崎の郊外で見つけてしまった

“町中華最高峰”の名店

「学生時代から町中華多めの食生活を送ってきたライター高柳です。まぁ、僕くらい町中華を普段使いしていると、町中華にもいろいろあることくらいわかっているわけです。ひとくちに町中華と言っても、美味しいところもあれば、そうでないところもあるわけで。で、今回ご紹介するお店は味のレベルが“町中華最高峰”とのこと。ほほぅ。どんなもんか、お手並み拝見といきましょう」

町中華を愛してやまないライター高柳が訪れたのは、西上州やまびこ街道と、関越自動車道にほど近い一角にある中華料理店「南南」だ。

高柳率いる絶メシ調査隊を迎えてくれたのは店主の若田部昇さん。優しそうな方である。

「こんにちは、ライターの高柳です。あの、いきなりですが店の呼び名は『ナンナン』でよろしいんですよね?」

「そうだよー。なんでこの名前にしたかって? だって、中華のいい店って、最後に『ン』がつくお店が多いでしょ」

「そ、そうですか?」

「そう(断言)。だから最初から『ン』をつけよと思ってね。で、始めた場所が前橋の亀里ってところではじめたんだけど、そこが前橋の中でも南端の方なの。前橋の南の南。それで、オレに中華料理を教えてくれた中国・広東出身の呉さんという人と相談して『南南(なんなん)にしたってわけ』

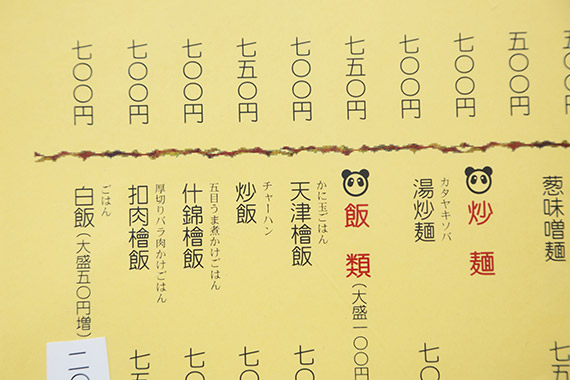

「中国出身の方との相談ですか。たしかにパンダっぽい名前だし、中国感ありますね。メニューを見ても本場感溢れる名前ばかりだし……それも呉さんの影響なんですか?」

「ま、そうだね」

「オレは沼田の農家の出なんだよね。今はひらけたけど、その頃の沼田は国道以外舗装された道なんてなくてさ。やっぱり東京に憧れるわけ。それで16のときに東京に出て、虎ノ門のレストランに修行に出たんだよ。1964年、オリンピックの年だね。あと、オレってもともと中華じゃなくて、洋食のシェフだったんだよね」

え、そうなん?

聞くと若田部さんは、東京・虎ノ門のレストランに修行に出るところから料理人としてのキャリアを開始。その後、引き抜かれて、座間キャンプ周辺の飲食店へ。ベトナム戦争で訪れた米兵にも食事を提供していたという。そこでキャンプの人に気に入られ、コックを欲しがっていたという草津のホテル『サン・バレー』へ。そこから今度は司厨士会(1925年から続く、全国の西洋料理に従事する料理人で結成される団体。現在は公益法人)のスカウトで、当時高崎駅の東口にあった高崎製紙の子会社のレストラン『パピルス』でシェフを務める。若さとフットワーク、そして料理の腕を武器に数多くの洋食店を任されてきた歴戦のツワモノだったのだ!

地元民がうらやましすぎる

「ウマい」が押し寄せる店

「まぁ、こんなつまらない話だけしててもわかんないと思うから、まず食べてみるかい?」

おい、若ぇの。そんな昔話を聞きにきたんじゃないだろ。オレの料理を食いにきたんだろ。だったらまずは食ってからにしねぇか——そう言わんばかりに、ライター高柳の取材を遮り、ひとり厨房へ向かうご主人。先ほどまでの柔和の表情が一変し、料理人の顔になる。

「調理風景を見て、この店の親父さんはガチ勢だと確信しましたね。もう食べる前に断言しちゃいますけど」

厨房を覗きつつ、そう漏らす高柳の前にまず出されたのが、こちらの一品。

扣肉檜飯(厚切りバラ肉かけごはん/750円)

「では、早速食べてみましょう。ホント、お肉が分厚いなぁ(感嘆)。これ、どうやって食べようかな……(と、レンゲを縦に入れてみる高柳)。あ! これ、めちゃくちゃ柔らかく煮てるからレンゲでも切れる!」

ということで、

パックリーナ!

「おおお、この八角の香りとほどよく甘い餡が最高にマッチするじゃないですか! 青菜とのバランスもいいですね。バラ肉も口の中でホロホロと溶けていく……あぁ、すっごく幸せです!」

一食目から高柳のハートを鷲掴み。続いて出てきたのが、こちら。

湯麺(タンメン/700円)

そして

湯気越しのオレ

ズババババババババ

「これですよ、これ! 町中華の本気ラーメン! この手の中華麺って食べたくてもなかなかいいのに出会えないけど、ここ高崎で出会っちゃいました。スープの深み、野菜の食感、するすると喉を通っていく麺。毎日でも食べたいです」

秒でラーメンを完食した後、遅れて出てきたのが、こちら。

餃子(400円)

まずは割ってみる。

「これは危険だ……モチモチ食感の皮に、中の餡は旨味が凝縮されすぎてる。そしてこんなにたくさん食べてるのに、まだまだ腹が、いや体全体が欲してしまう。この店、なんなん?」

ぷはー!

味はめっちゃ本格的だけど、値段はきっちり町中華基準。この味をいつでも楽しめる地元民がうらやましすぎるじゃないか!

超有名メガネ店の創業者も?

なぜか成功者が集う町中華

ちゅーか、洋食のシェフがなぜ本格派町中華の料理人になっているのか? ざっくりと若田部さんのお話をもとに説明しよう。

1960年代から飲食業界に身を置き、洋食の料理人としてキャリアを積んでいた若田部さんに転機が訪れたのは1970年代後半になってから。ファミリーレストランをはじめとするチェーン店が台頭し、高級な「ハレの日に行く洋食店」は徐々に時代の波に飲まれていったことがきっかけだった。

「すでにオレは東京から群馬に戻ってたんだけど、バイパス沿いにたくさんあった美味しい洋食店がどんどん潰れていってたんだよね。当時、オレが一料理人として働いていた店でもナイフやフォークで食べる3500円のステーキを出してたんだけど、新興のチェーン店が1000円ステーキなんてはじめちゃってさ。そりゃ勝てないよね。お店はそのまま潰れちゃって、それで思い切って独立することにしたんだよ。30歳のときだったかな」

独立の際、洋食店ではなく中華店を選んだのは、より初期投資額が少なくて済むから。「生活のために必死だった」と若田部さんは振り返る。

「つってもいきなり中華屋なんてできないから修行に出たけどね。付き合いのあった食器屋さんのつてで、前橋の中華料理店を紹介してもらってさ。そこの料理長が、オレの中華の師匠でもある呉さんだった」

洋食のシェフとして料理の基本を心得ていた若田部さんは、濃密な修行期間を経て1年ほどで独立を果たす。今から41年前、1978年の話だ。

「はじめの2〜3年は、信用してもらうまで大変だったよ。だって店の周りは農家しかないし、ドライブインや食堂もあったけど、お客さんはみんな地元の人。こっちはヨソ者だからさ」

「でも今までやってこられたじゃないですか。その要因はどんなところにあると思われます?」

「手を抜かなかったってだけじゃないかな。儲かっちゃうとさ、どの店も手を抜いちゃうわけよ。しまいには『ウチはいいお客さんしかとらないんだ』なんて言いはじめたり。そうやって殿様商売になっちゃうと、お客さんが離れていくもんなんだ。(師匠の)呉さんにも言われたよ。『自分のために料理するんじゃなくてお客さんのためにしろ』と。料理人ってのは、お客さんを喜ばせる仕事だからね。手抜きしたら、絶対お客さんにはバレるからさ。だから絶対に手は抜かない」

「え、なに、超かっこいいんですけど」

40年変わらず、ひたむきに料理に、お客様に向き合ってきた若田部さん。「生き残る店は、みんなそう。当たり前のことを、当たり前のように続けることが大事」と語り、こんなエピソードを披露してくれた。

「昔ランドセルを背負ってたような子どもが、大学で出て、就職して、家庭を持つでしょ。中には東京に出てる人も多い。それで正月だ、盆だっていうとこっちに帰ってくるじゃない? すると『まだやってるんだー』って来てくれるんだよ。それがうれしい。あ、JINSってメガネ屋を知っている? あそこの社長も、学生時代から来てくれてたんだけど、いまでもそういう感じでこっちに戻ってきてくれたときに食いに来てくれるんだよ」

「え、あのJINSの社長が? 超成功者の方ですよね?」

「そうそう。彼は前橋出身だからね。いつのころだったか覚えてないけど、『オレ、メガネ屋はじめるんだ』って話していた頃が懐かしいよ」

「すげぇエピソードですね」

「それと女性のフィットネスで『カーブス』ってあるじゃない。コンビニの空き店舗とか利用して全国で業績を伸ばしてるとこ。あそこの社長も来てくれるんですよ」

「ここでメシ食って育つと、成功者になるジンクスでもあるんですか(笑)。最後になりますが、こちらのお店の今後についてお聞かせください」

「今後はわからないなぁ。『“生きた化石”と言われるまでやる』とでも書いといてよ(笑)。まぁ、真面目な話、ドクターストップがかかるまではやるかな。後継者? いや、ウチは一代限り。オレがやれるまでやる、それだけだね」

朝7時には店に出て、家に帰るのは夜12時。具材と合わせると4キロにもなるような重い鍋を振り続け、手の軟骨はすり減り、膝には水が溜まるなど、文字通り満身創痍の状態でも手を抜くことだけは決してしない。

南南。高崎で見つけた、最高の町中華であり極上の絶メシ。一日でも長く、この地で食べ続けられてほしい。そう願うばかりだ。